Sтраница Основного Sмысла

Диалогу с человеком и миром должен предшествовать диалог с самим собой (девятая статья «провожатого»)

Предыдущий материал мы закончили вопросом: каким же образом постигают люди смысл своей жизни? Почему одним это удается, а другим – нет? Постараемся ответить на него.

Жизнь человека – это движение в мире, движение сквозь мир. При этом «человеческая жизнь пребывает в двойном аспекте: с одной стороны, мы отданы во власть космических движений и зависимы от них, с другой – ощущаем и выводим наше индивидуальное существование из собственного центра под свою ответственность и как законченную в себе форму» ( Зиммель Г. Созерцание жизни. Четыре метафизические главы // Георг Зиммель. Избранное в 2 томах. Т. 2. Созерцание жизни. М., Юрист, 1996. С. 94-95). Этот центр есть основа неповторимой индивидуальности каждого человека, опора его разумного – личностно-волевого – начала: «Индивидуализация означает также, и, быть может, прежде всего, ответственность человека перед самим собой, которую он ни на что не может перенести и от которой его никто не может освободить; и она существует лишь при строгом подчинении периферии жизни единому центру, собственно личности» (Зиммель Г. Созерцание жизни. Четыре метафизические главы // Георг Зиммель. Избранное в 2 томах. Т. 2. Созерцание жизни. М., Юрист, 1996., С. 104.) Однако, этот центр не есть точка или некое нерасчлененное целое, он обладает сложной внутренней структурой, производной от избранного человеком способа существования, отношения его к миру. В одном из историософских рассуждений, которыми перемежается сюжетная линия «Войны и мира», Толстой делает важное замечание:

Зиммель Г. Созерцание жизни. Четыре метафизические главы // Георг Зиммель. Избранное в 2 томах. Т. 2. Созерцание жизни. М., Юрист, 1996. С. 94-95). Этот центр есть основа неповторимой индивидуальности каждого человека, опора его разумного – личностно-волевого – начала: «Индивидуализация означает также, и, быть может, прежде всего, ответственность человека перед самим собой, которую он ни на что не может перенести и от которой его никто не может освободить; и она существует лишь при строгом подчинении периферии жизни единому центру, собственно личности» (Зиммель Г. Созерцание жизни. Четыре метафизические главы // Георг Зиммель. Избранное в 2 томах. Т. 2. Созерцание жизни. М., Юрист, 1996., С. 104.) Однако, этот центр не есть точка или некое нерасчлененное целое, он обладает сложной внутренней структурой, производной от избранного человеком способа существования, отношения его к миру. В одном из историософских рассуждений, которыми перемежается сюжетная линия «Войны и мира», Толстой делает важное замечание:

Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. (Война и мир. Том четвертый, часть первая, I)

Эту фразу следует понимать не в том смысле, что человек как воплощение нерасчлененно-цельного личного начала живет в роевом мире человеческого социума (то есть живет одновременно и в жизненном мире своего близкого окружения, и  системном мире более опосредованных общественных обязанностей, как, мы бы сказали теперь, используя понятийную дихотомию жизненного и системного миров, введенную Юргеном Хабермасом), но, прежде всего, в том смысле, что внешнее и внутреннее — периферия жизни человека и ее центр в образе его личности (Зиммель), системное и жизненное (Хабермас) — сочетаются внутри самого человека, формируют его внутренний мир, то есть составляют структуру его личности. Личность человека образована соотношением внешнего и внутреннего в пространстве самого внутреннего.

системном мире более опосредованных общественных обязанностей, как, мы бы сказали теперь, используя понятийную дихотомию жизненного и системного миров, введенную Юргеном Хабермасом), но, прежде всего, в том смысле, что внешнее и внутреннее — периферия жизни человека и ее центр в образе его личности (Зиммель), системное и жизненное (Хабермас) — сочетаются внутри самого человека, формируют его внутренний мир, то есть составляют структуру его личности. Личность человека образована соотношением внешнего и внутреннего в пространстве самого внутреннего.

А смысл – это некая средняя составляющая, возникающая при их взаимоналожении, то есть на границе жизненного и системного миров — периферического и центрирующего, роевого и личного — представленной во внутреннем пространстве человеческого сознания!

И при этом именно смысл как центрирующее начало скрепляет единство личности, позволяет ей сохранять свою особость (самость, индивидуальность, идентичность и т.д.) в процессе совокупного движения в мире, по ходу участия во внешней, системной, роевой жизни. То есть создает для человека возможность сопрягать мир в себе и сопрягать себя с миром — быть живым.

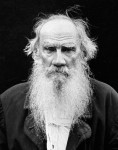

Давайте теперь взглянем на то, каким образом утрата этой способности сопряжения, то есть воплощенной в человеке жизни выражается у  Льва Толстого.

Льва Толстого.

Это происходит тогда, когда мир оборачивается к нему как немая, слепая и непроницаемая Сила — или обнимающая человека со всех сторон, или фронтально противостоящая ему, или выступающая откуда-то изнутри самого человеческого естества — но главное, парализующая его способность к самостоятельному действию, отнимающая у него способность к сопряжению.

Вот описание последних часов Бородинской битвы:

Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами. (Война и мир. Том третий, часть вторая, XXXIX)

Вот описание состояния Ивана Ильича, который пытается скрыться от болезни, погрузившись в рутину судебных заседаний.

Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но – странное дело – все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия…Вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания не период развития дела, начинала свое сосущее дело.  Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только она правда?»…И что было хуже всего – это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился. (Cмерть Ивана Ильича, VI)

Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только она правда?»…И что было хуже всего – это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился. (Cмерть Ивана Ильича, VI)

Вот Пьер Безухов в начале бегства французов из Москвы снова сталкивается с той же гибельной безличной силой, которая уже являлась ему в образе французских солдат при расстреле поджигателей.

«Вот оно!.. Опять оно! » – сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещеваниями к людям, которые служили орудиями ее было бесполезно. (Война и мир. Том четвертый, часть вторая, XIII)

В работе «Толстой и мир»  Л. Карасев очень точно подмечает общность этих эпизодов: «Во всех случаях налицо исходная ситуация напряженного бездействия, наблюдения за некой внешней силой или стихийно разворачивающимся событием, которое может быть желанным, таинственным или смертельным. Это событие может вовлечь человека в свой круговорот, лишить его собственной воли и возможности действия» (Карасев Л. Толстой и мир // Л.В. Карасев. Вещество литературы. М., Языки славянской культуры, 2001. С. 165-166.)

Л. Карасев очень точно подмечает общность этих эпизодов: «Во всех случаях налицо исходная ситуация напряженного бездействия, наблюдения за некой внешней силой или стихийно разворачивающимся событием, которое может быть желанным, таинственным или смертельным. Это событие может вовлечь человека в свой круговорот, лишить его собственной воли и возможности действия» (Карасев Л. Толстой и мир // Л.В. Карасев. Вещество литературы. М., Языки славянской культуры, 2001. С. 165-166.)

Сила жизни, то есть способность сопряжения у человека ослабевает, и происходит это оттого, что мир становится для него слишком тяжелым, неподъемным, что давление его массива достигает некоторого предела, который равнозначен выключению человека из жизни, растворению его в мире – равнозначен смерти.

Тут у Толстого входит тема предела полноты — некоего максимума нагрузки, которая налагается миром на человека и которую он еще способен вынести. Превышение этого максимума означает пересечение некоей черты (Л. Карасев), за которой утрачивается способность человека охватывать мир, быть соразмерным ему и вообще быть в нем, то есть жить.

В этом плане наиболее значимым является описание смерти князя Андрея, представляющее собой не только демонстрацию потрясающей силы таланта Толстого, но и наиболее совершенное описание процесса умирания как в художественной, так и специально-научной литературе.

Смерть человека, безусловно, совершается как гибель его физического организма, но для Толстого этот факт представляет собой лишь финал процесса, который происходит в духовной сфере – в душе человека, то есть обладает нравственной нагруженностью. В частности, болезнь Наташи после неудачного побега с Анатолем Курагиным, чуть не оказавшаяся для нее смертельной, объясняется именно причинами нравственного порядка. Нравственный смысл несет в себе также болезнь и смерть князя Андрея после ранения его на Бородинском поле.

Ранение его было очень серьезным и, казалось бы, должно было сразу унести его, но к удивлению и даже к досаде докторов князь Андрей не умер, а рана его стала закрываться. Встреча с Наташей, их объяснение как будто пробудили в нем силы в борьбе за жизнь.

Ранение его было очень серьезным и, казалось бы, должно было сразу унести его, но к удивлению и даже к досаде докторов князь Андрей не умер, а рана его стала закрываться. Встреча с Наташей, их объяснение как будто пробудили в нем силы в борьбе за жизнь.

Но потом вдруг происходит резкий перелом, причем не в физическом, а в душе, в нравственном состоянии князя Андрея, и княжне Марье, которая увидела брата после долгой разлуки, сразу становится ясно, что все изменения, произошедшие с ним за два дня до ее приезда, несомненно «были признаками смерти», являются знаками пробуждения «от жизни».

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним, случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым. (Война и мир. Том четвертый, часть первая, XVI)

Князь Андрей определенно «пробудился к смерти» и этот разворот вполне определенным образом связан с Наташей.

Вот как описано Толстым «пробуждение к смерти» князя Андрея.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла! «, — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

…Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок.

…»Могло или не могло это быть? – думал он теперь, гладя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. – Неужели только затем так странно свел а меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» – сказал он… (Там же)

Почему же лжи? – Да потому, что любовь к Наташе есть последнее, что привязывает Андрея Болконского к жизни, прежние смыслы – слава и известность, благодарность человечества, народное благо и прочее – уже исчерпаны. Но Наташа – это воплощенная биологическая жизненность, витальность, ее естеству, как показывает позднейший опыт семейной жизни с Пьером Безуховым, чуждо и даже противопоказано высокое духовное начало. А князь Андрей – высокоразвитый интеллектуал, духовные запросы которого требуют не менее чем всей полноты мира и который уже соприкоснулся с этой полнотой, увидев небо Аустерлица. Налицо полная душевная и духовная несовместимость. Привязка к Наташе, любовь и семейная жизнь с нею означали бы для князя Андрея свертывание его существования до примитивности повседневного быта, отказ от движения навстречу миру, от претензий на охват его полноты – отречение от собственного жизненного задания, остановку в развитии. И когда князь Андрей во сне осознает это, мир всей массой наваливается на него.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они сбираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то не человеческое – смерть – ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять отворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся. (Там же).

Андрей Болконский прекращает борьбу за жизнь тогда, когда он фиксируется на единственном смысле — на любви к Наташе, когда для него исчезают иные сверхсмыслы, которыми он удерживал себя в мире относительно его полноты. И тогда Полнота врывается в существование Болконского и губит его.

Что касается  Пьера Безухова, нашедшего семейное счастье с Наташей, то это оказывается возможным лишь после того, как он, научившись у Каратаева, находит в себе способность соответственно условиям занижать свое отношение к этой полноте, редуцировать его до простого выживания – до витальных смыслов. И Пьер становится способен снизойти до Наташи.

Пьера Безухова, нашедшего семейное счастье с Наташей, то это оказывается возможным лишь после того, как он, научившись у Каратаева, находит в себе способность соответственно условиям занижать свое отношение к этой полноте, редуцировать его до простого выживания – до витальных смыслов. И Пьер становится способен снизойти до Наташи.

Каратаев же угасает с того момента, как вместе с истощением физических сил уходит способность удерживать те элементарные смыслы-запросы, посредством которых он сохранял равновесие в мире, преодолевая его давление.

Смерть Ивана Ильича, которая происходит на пике его жизненных успехов, когда все то, чего он так желал и вокруг чего концентрировал свои усилия – «ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его» (Смерть Ивана Ильича, III) – было достигнуто.

Иван Ильич …неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот вся досада не прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив. (Cмерть Ивана Ильича, III)

Эти цели в такой степени поглотили все его существо, что их достижение по сути обозначило «остановку» его жизни.

Из того же ряда и перспектива сведения всех жизненных запросов к смыслам быта и сугубо биологической жизни, угрожающая Константину Левину полной остановкой духовного развития, которая его так мучает и пугает.

Итак, исчерпание способности к сопряжению, снижение силы жизни, или, то же самое, включение механизма смерти, во всех случаях предполагают некую фиксированность смысла, заклинивающую человека в промежуточном состоянии на границе с миром. Мир оборачивается к ставшему неподвижным человеку и наваливается на него всей своей полнотой. (Особость случая Ивана Ильича заключается лишь в том, что этот напор полноты исходит изнутри его организма.)

Отсюда вывод – смысл должен быть подвижен. Иными словами, важен не смысл сам по себе, а производящая его способность сдвигать смыслы!

Механизм действия Закона Жизни в мире людей – это обмен смыслами, их сдвиг, смещение, обновление их взаимного отношения – диалог. По словам  М.М. Бахтина, «смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и навсегда завершенными, конченными) – они всегда будут меняться (обновляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога» (Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1986. С. 393.)

М.М. Бахтина, «смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и навсегда завершенными, конченными) – они всегда будут меняться (обновляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога» (Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1986. С. 393.)

Согласно М. Бахтину диалог – форма бытия, но, когда говорят про диалог сознаний, личностей, микродиалог, большой диалог с миром и т.д. у Бахтина, то нередко упускают то обстоятельство, что предпосылкой такого диалога всегда должен быть диалог человека с самим собой, внутри его личности. Разумеется, во всех этих случаях предполагается участие сознания и нередко говорится про внутреннее поле сознания, про внутренний духовный мир и прочее, но следует учесть: для того, чтобы такой внутренний диалог вообще мог когда-либо состояться, должна предварительно выработаться сама внутренняя способность к диалогу – необходим «диалог души с самой собой» в том внутреннем пространстве личности, где движением смыслов как раз и создается сама идеальная представленность границы внешнего и внутреннего. Смысл обнаруживается сдвижением, сдвигом, а для этого-то, говорит Бахтин, «каждый раз он должен соприкоснуться с другим смыслом, чтобы раскрыть новые моменты своей бесконечности (как и слово раскрывает свои значения только в контексте). Актуальный смысл принадлежит не одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и соприкоснувшимся смысла. Не может быть «смысла в себе» — он существует только для другого смысла, то есть существует только вместе с ним» (Бахтин М.М. Из записей 1970-1971 годов // М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1986. С. 370.)

Поэтому сопрягать — значит сопрягать смыслы, смещая их в пространстве внутриличностного диалога!

И чем более подвижным является процесс смещения смыслов по идеально представленной границе внешнего и внутреннего, чем совершеннее, следовательно, выражено в человеке личностное начало, тем более способен он к сопряжению себя и мира, тем более интенсивно проявляется в нем жизнь.

Поэтому личность следует определять не статически – как центр или ядро, а динамически – через спектр смыслов, или, скорее, через широту шкалы смыслового многообразия во внутрипсихологическом пространстве.

Но есть еще одно обстоятельство (и оно слабо просматривается у М.М. Бахтина): осмысленность человеческого существования предполагает способность не просто сдвигать, смещать или изменять смыслы, но наращивать их! Принцип проявления Закона Жизни в мире людей – это обогащение смыслов, которое способствует нарастанию интенсивности сопряжения.

Сопрягать — значит наращивать смыслы по ходу Диалога!

В противном случае Диалог вообще не имеет смысла, становится бессмысленным!

И потому развитие человеческой личности определяется способностью именно к обогащению смыслов, к увеличению смыслового содержания, тогда как слабость развития личностного начала в человеке подразумевает тяготение к простому перемещению уже имеющихся смыслов, без обогащения сложившегося состава. Особи такого типа, например Стива Облонский, могут создавать впечатление вполне жизненных натур, но на самом деле это не жизнь, а живучесть, поскольку их поразительная внешняя активность лишь маскирует бедность их внутренней, духовной жизни, исключительную сосредоточенность их на самих себе, ориентированность на повторение себя. А повторение для Толстого есть главный признак неживого. Случай Наполеона и случай Анны Карениной представляют собой лишь крайние — либо явно неживые, машиноподобные, либо слишком витальные и потому быстро идущие к смерти (вспомним, что Элен Безухова, чрезмерно поглощающаю особь, неожиданно умирает, без каких-либо предварительных признаков нездоровья) — образы неживого, а между ними располагаются вполне жизнеспособные, живучие его варианты, обманывающие мир своей подвижностью.

Человеческое неживое существует в мире, как бы ускользая от него, сохраняя себя благодаря умению искусно лишь смещать смыслы, имитируя их приращение, тогда как подлинно живое идет – способно идти — навстречу миру, отвечая на его давление порождением новых смыслов.

Жить – значит одолевать массив мира  приращением смыслов. Нельзя брать на себя слишком много – тогда ты остановишься и будешь раздавлен тяжестью оборотившегося на тебя мира, сложностью задач. Но нельзя брать и слишком мало, занижать уровень запросов, потому что человек изначально «захвачен» миром, мир не только вовне но и внутри нас, и уклонение от усилий по одолению мира чревато тем, что он разорвет тебя изнутри.

приращением смыслов. Нельзя брать на себя слишком много – тогда ты остановишься и будешь раздавлен тяжестью оборотившегося на тебя мира, сложностью задач. Но нельзя брать и слишком мало, занижать уровень запросов, потому что человек изначально «захвачен» миром, мир не только вовне но и внутри нас, и уклонение от усилий по одолению мира чревато тем, что он разорвет тебя изнутри.

Итак, жить возможно, лишь продвигаясь вперед, непрерывно наращивая сложность жизненных задач, переходя от реализованных смыслов к постановке новых, сдвигая границу с миром (сначала внутри – в обогащении смыслов, потом вовне – в реальном действии), постоянно увеличивая тем самым интенсивность сопряжения.

Однако этого последнего вывода Толстой как раз явно и не делает, хотя вплотную подходит к нему. Толстой четко формулирует лишь один способ живого человеческого существования – по линии снижения запросов к миру, сознательного (и осторожного) умаления жизненной полноты. И дело тут отнюдь не в социально-политической ограниченности писателя, которого еще совсем недавно на полном серьезе определяли как идеолога патриархального крестьянства, а в том, что Толстой ближе всех других мыслителей и XIX, и XX вв. подошел к проблеме  кризиса современной цивилизации — к проблеме, от решения которой зависит само дальнейшее существование человечества. Все дело в том, что жизнь культуры и жизнь человека для Толстого выражают лишь частные выражения единого Закона Жизни.

кризиса современной цивилизации — к проблеме, от решения которой зависит само дальнейшее существование человечества. Все дело в том, что жизнь культуры и жизнь человека для Толстого выражают лишь частные выражения единого Закона Жизни.

Кризису культуры посвящено множество теорий, особенно в XX в., по его поводу наговорено уже не меньше, чем по поводу человека, сознания, сущности добра и зла и других вечных вопросов. Но наиболее исчерпывающую характеристику этого кризиса дал Г. Зиммель, одним из первых обративший внимание на то, что развитие (которое способно совершаться лишь одним путем — путем внутреннего самоограничения), оказывается фатальным именно для культуры, поскольку творящий культуру поток жизни может существовать, лишь закрепляясь в определенных культурных формах. Эти формы – «искусство и мораль, наука и целесообразно созданные предметы, религия и право, техника и общественные нормы» (Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Георг Зиммель. Избранное в 2-х томах. Т.1. Философия культуры. М., Юрист, 1996. С. 449.) - по сути, и есть культура. Но дальнейшее движение требует постоянного выхода за границы форм, их разрушения, тем более разрушительного, чем выше достигнутый уровень. Особенно губительны такого рода опасности для современной, технической культуры, которая развивается через углубление разделения труда, что, с одной стороны, по чисто функциональным соображениям эффекта и продуктивности требует фиксации каждого из людей на все более узком, дробном участке культуры, а с другой стороны, отделяет все ее формы от человека, превращает их в набор чуждых, посторонних и в конечном счете бессмысленных формализмов – в подобие «грубо намалеванных фигур», как это становится ясно Андрею Болконскому в ночь перед Бородинской битвой.

И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различных очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, гладя теперь на них при этом холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти. – вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество – как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». (Война и мир. Том третий, часть вторая, XXIV)

В суете повседневной жизни искусственность культурных формализмов слабо заметна, но в свете событий, реально затрагивающих жизнь людей, подчас жестоких, таких, как война, она обнаруживается со всей очевидностью. Мощный поток объективной необходимости смывает все ненужное и оставляет в жизни только самое главное, значимое для людей. Отсюда то странное облегчение, которое переживают и князь Андрей, и Пьер, когда жизненные испытания (ранение одного и плен другого) снимают с них обязанность следовать социальным ритуалам и дают возможность в какой-то степень вернуться к себе, к своей глубинной сути.

После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, — представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность. (Война и мир. Том третий, часть вторая, XXVII)

Здесь, теперь только, в первый раз Пьер вполне оценил наслажденье еды, когда хотелось есть, питья, когда хотелось пить, сна, когда хотелось спать, тепла, когда было холодно, разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей – хорошая пища, чистота, свобода – теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру совершенным счастием, а выбор занятия, то есть жизнь, теперь, когда выбор этот был так ограничен, казались ему таким легким делом, что он забывал то, что избыток удобств жизни уничтожает все счастие удовлетворения потребностей, а большая свобода выбора занятий, та свобода, которую ему в его жизни давали образование, богатство, положении в свете, что эта-то свобода и делает выбор занятий неразрешимо трудным и уничтожает самую потребность и возможность занятия. (Война и мир. Том четвертый, часть вторая, XII)

Основная проблема современной культуры в том, что весь объем составляющих ее артефактов достиг критической массы, полностью несоразмерной уже возможностям конкретного человека осваивать ее, что и приводит человечество на грань, за которой окончательно разрывается связь между человеком и культурой. О том, как это происходит и к чему ведет, мы будем говорить в следующей статье.

Владимир Рыбин,

доктор философских наук